RÉAFRICANISER L'ESPACE COLONIAL ?

05 septembre 2024

Dans la préface de mon précédent ouvrage paru au début 2024, Antoine Lamoraille, peu de temps avant de rejoindre ses ancêtres, évoquait les nombreux « non-pratiquants des langues officielles », qui, curieusement, amplifient en inventant « dans l’emploi des idiômes locaux des futurs, des ambitions, souvent très innovants et authentiques ». Ils se sont débarrassé des références occidentales, ajoutait-il, pour se référer à qui ils sont, plus qu’à ce que ces dernières décennies ont imposé au pays réel, qui reste nègre. Décryptons : les non-pratiquants des langues officielles qu’il évoquait ici, qui sont-ils ?

Comment cela se passe-t-il en territoire post-colonial, au hasard : la Guyane ? Ces « non-pratiquants » le sont-ils volontairement ? Le sont-ils devenus spontanément ? Il suffit de voir que des lycéen(ne)s, parfois même des collégien(ne)s accompagnent leurs mères dans les bureaux de l’aide sociale ou remplissent pour elles les papiers pour obtenir carte de séjour ou attribution de logement ; nous assistons alors ici à des interactions entre non-pratiquants et pratiquants de la langue officielle (ici : le français). D’emblée, il est facile de voir que nous avons affaire au moins à deux catégories de population : ceux ou celles que Papa Lamoraille nommait les non-pratiquants de la langue officielle et les pratiquant(e)s qui ont appris leur langue seconde à l’école.

Il nous faut cependant tempérer ce constat quelque peu basique, à savoir ne pas oublier :

- que les « non-pratiquants » ont ici la charge de l’éducation des autres ;

- que ces mêmes non-pratiquants sont souvent ceux-là mêmes qui, enfants, sont arrivés en tant que PPDS[1] après le massacre de Moïwana (1986) par l’armée officielle commandée par Desi Bouterse. Le terme de « provisoirement déplacées » montre bien la réticence du gouvernement français à les accueillir en tant que réfugiés.

- que ces mêmes non-pratiquants sont souvent ceux-là mêmes qui, enfants, sont arrivés en tant que PPDS[1] après le massacre de Moïwana (1986) par l’armée officielle commandée par Desi Bouterse. Le terme de « provisoirement déplacées » montre bien la réticence du gouvernement français à les accueillir en tant que réfugiés.

- que plus de quatre mille de ces PPDS ont été placés dans des camps dont ils n’avaient pas le droit de sortir, même pour travailler, car ils n’avaient pas droit au statut de réfugié (camp de l’aérodrome, camp PK9, camp de Charvein et camp de l’Acarouany). Les enfants n’y étaient pas scolarisés, sauf de façon rare et irrégulière par un militaire volontaire ou une religieuse. Ces jeunes-là sont devenus, comme de bien entendu, des « non-pratiquants » de la langue officielle, le français.

[1] Personnes provisoirement déplacées du Suriname.

En 2011-2012, deux préfets successifs ont tenté de convaincre les PPDS de « rentrer » au Suriname. Le constat qui s’impose montre que, plus de trente-cinq ans après la signature des accords de paix (Kourou, 1992), la plupart de ces familles n’envisagent toujours pas de quitter la Guyane, malgré des conditions de logement parfois consternantes.

Que se passe-t-il de nos jours, en Guyane ?

Nous avons pu lire, dans de précédentes chroniques publiées dans mon ouvrage récent intitulé « D’un héritage transfrontalier » que le Suriname traverse actuellement une crise financière sans précédent, où font défaut les denrées alimentaires d’urgence, et où les institutions comme l’École ou même l’Hôpital sont dans l’impossibilité de remplir le moindre rôle de service public. Que croyez-vous qu’il arrive dans un tel cas ? Oui, bien sûr, un afflux massif d’immigrés alimentaires, après les Vénézuéliens, après les immigrés sécuritaires « dits » Syriens et après ceux qui cumulent la pénurie alimentaire et les troubles sécuritaires : les Haïtiens.

Sur le sol guyanais sont en outre présents, bien identifiables, car rémunérés par l’Institution hospitalière, de nombreux médecins africains, au CHOG[1] comme au CHAR[2]. Notons aussi qu’à Solan, Saint-Laurent-du-Maroni, arrivent quotidiennement depuis quelques mois des femmes, sans homme, mais souvent avec enfants.

- Pourquoi ? Bien évidemment, la situation économique du Suriname n’y est pas étrangère.

- Pourquoi ? Bien évidemment, la situation économique du Suriname n’y est pas étrangère.

- Pourquoi faire ? Sans doute pour s’installer… définitivement.

- Comment font-elles ? Elles prennent d’assaut les services sociaux. Les heures passées en files d’attente ne leur font pas peur. Elles mettent en place des réseaux solidaires et savent se regrouper pour s’entre aider.

- Combien sont-elles ? Au moins des milliers. Des milliers de femmes Djuka qui peu à peu deviennent visibles, vu leur nombre. Par leur présence, elles mettent à mal l’administration municipale saint-laurentaise à qui, rappelons-le, la loi fait obligation de scolariser tous les enfants habitant sur son sol. Une question, cependant : quid des enfants dont les mères n’ont pas obtenu encore régularisation ? Verrons-nous bientôt ces jeunes errer en bandes sur les trottoirs de Solan ? Et combien de temps faudra-t-il à des chefs de gangs pour les recruter et les organiser ? Mais il n’est pas dans mon argument ici de souffler des solutions.

Non. Le constat que je souhaite poser ici se trouve sous l’éclairage de ce que me glissait à l’oreille un Surinamais d’Albina, il y a quelque temps : « Nous devons nous réconcilier avec nos racines africaines ! les différents gouvernements de cette république n’ont jamais eu le moindre respect pour nous. Nous voulons retrouver notre dignité de loweman, tout comme nos racines africaines ».

Non. Le constat que je souhaite poser ici se trouve sous l’éclairage de ce que me glissait à l’oreille un Surinamais d’Albina, il y a quelque temps : « Nous devons nous réconcilier avec nos racines africaines ! les différents gouvernements de cette république n’ont jamais eu le moindre respect pour nous. Nous voulons retrouver notre dignité de loweman, tout comme nos racines africaines ».

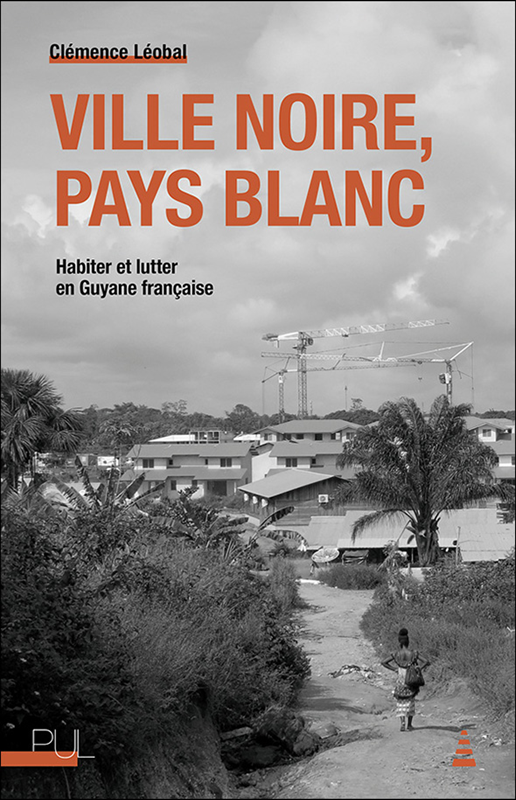

Ce que je veux signifier ici, c’est que Saint-Laurent, qui est à présent l’égale de Cayenne en termes de population, devient une ville noire[1]. Bien au-delà d'une ville très majoritairement « mélaninée », elle devient aussi une ville nègre, au sens que lui donnent les habitants Businenge.

Et cela se voit.

[1] Je reprends ici le titre de l’ouvrage de Clémence Léobal : Ville noire, pays blanc, paru aux Presses Universitaires de Lyon, 2022.

Peut-on échapper à la domination des modèles européens ? C’est la question que pose Esther Ben Bassa[1] en explorant la notion d’afrocentrisme. Nous remarquerons seulement que, même revendiquée, ladite notion n’est pas univoque et reste en controverse. De toute façon, dans un monde globalisé, les modèles occidentaux ne sont pas près de quitter leurs prés carrés, mais nous défendons l’idée qu’il faudra bien mettre les modèles du Sud, africains entre autres, sur le même plan que ceux du Nord.

Peut-on échapper à la domination des modèles européens ? C’est la question que pose Esther Ben Bassa[1] en explorant la notion d’afrocentrisme. Nous remarquerons seulement que, même revendiquée, ladite notion n’est pas univoque et reste en controverse. De toute façon, dans un monde globalisé, les modèles occidentaux ne sont pas près de quitter leurs prés carrés, mais nous défendons l’idée qu’il faudra bien mettre les modèles du Sud, africains entre autres, sur le même plan que ceux du Nord.

Pour le moment, je me garderai bien de nommer réafricanisation ce à quoi j’assiste des deux côtés du fleuve. En attendant quelques années de décantation sociale, je me contenterai du terme d’ethnocentrisme.

Problème : la Constitution française ne permet pas l’ethnocentrisme.

OKwadjani

[1] Esther Ben Bassa est chercheuse, titulaire d’un doctorat d’état es lettres et sciences humaines. Elle est aussi Sénatrice de Paris.

A découvrir aussi

- UNE SAISON DE TRIBUNES, la chronique d'Olson (3)

- UN VOYAGE EN CADDIE... La chronique d'Olson (10)

- AUX CONFINS DE MOI-MÊME

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 93 autres membres